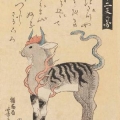

神話100本ノック中。神話とは秩序以前のもの。現在の秩序を説明するための論理…であるために混沌とした展開や物語も多く存在する。芋を核とするインドネシアのハイヌウェレ型神話と同型の物語がエジプト、ギリシャ、日本にあるのが興味深い。芋を砕いて栽培する=ハイヌウェレのような残酷な神話になるというのは必然だが、穀物を栽培する文化圏でも神の死体を切断して撒く方向に行くのはなぜなのか。

この本ではあまり触れてないけどヴィツェルの世界神話学説をちゃんと勉強したいなぁ。翻訳か全く無いけどゴンドワナ神話とローラシア神話の結節点として日本神話を読むことも出来るし、日本人がどうしてあのような物語を持ったのかを考察するのに有力な視点と思うのだが。

「死は恐れざるを得ない」「欲望は諦めることができない」という過度に道徳的でなくポジティブでもない点を軸に治療を行っていたという森田氏。紆余曲折の末に心身の平衡を取り戻した青年の「私は何物をも得なかったようです。全快したとは思われませんが、別に悲しくも心配でもありません」という言葉に「これが全快です。何ものをも得なかったのが、大きな賜であります。何ものをも得なかったために、君は大きな力を得ました」という一幕はなんだか小説のワンシーンのようですらある。

『瓶人』は父はゾンビ化し母には捨てられた息子を主役にしたストーリー。何だか収まるところに収まったっぽい雰囲気を醸し出して終わったが愛、家族、生と死が捻転しまくった最後が気持ち悪いポイント。表紙を見て「サイケだなー」と購入したが期待通りの気持ち悪い作品たちだった。

執筆のきっかけが面白い。著者が最初に桂離宮を訪れた際、「構成のすっきりしたシンプルな建築」として感じていた。しかし装飾的な面がクローズアップされた評論などを読んだのちにみるとそういうものとして見えてくる。自由な目で芸術を鑑賞しているようで実は界隈の評価や潮流に流されている。「当時の私は、桂離宮に、いったい何を見ていたのだろう」……そこから「この権力はいかに形成されたのか」「誤解を要請したメカニズム」を解き明かそうとするのはとても学問的で面白いものだと感じた。

『平成3年5月2日,…』は再読。大学の頃にゼミで課題になって読んだことがあった。初読の時は一瞬、本当にあったことのように思っていた記憶が。現在、ホラー界隈でモキュメンタリーが流行しているが、この形式は過去から現在にかけて豊富な蓄積があるのかも知れない。ホラー界隈だと背筋氏などは謙遜気味に「一発ネタ」ということもあるが形式が持つパワーや面白さは無視できないと思う。

『月は空洞〜』芦花公園はラジオから流れるレプティリアン話とおじいちゃんの語る河童と、少年の出会った超常的な青年とがぐにゃぐにゃと絡み合う一編。芦花作品の気持ち悪さ全開という感じで素晴らしかった。『函』内藤了は今回の中で怖さでは一番に感じた。突然相続した家と土地。現地に行ってみると荒れ地になっており解体業者の知り合いは「ヤバい」と慄き不動産業者も相次いで買取を拒否する。その土地の正体は…『湯の中の顔』三津田信三はバーで知り合った校正者から聞いた怪談という形式。田中貢太郎の『竈の中の顔』も読みたくなる。

世界各地に広まっただけあって様々な俗説があるわけだが、それらにも言及がある。回転テーブル日本発祥説は完全に信じ切っていたが、つぶさに見ていくと英国で開発されたテーブルを中国人医師が衛星対策として取り入れるように進言し上海で広まって…という流れらしい。逆にフォーチュンクッキーが辻占煎餅という日本の宴会料理が発祥の可能性が高いのは全く知らなかった。あと天津飯について。1919年に中国産卵の関税撤廃→上海産卵と天津産卵が日本で多く使われていた…とすると天津飯の由来は天津産卵を使った中華風料理ということになる。

第四章『文章力を鍛える』では過去にされた「小説を書くために何冊読めばいいの?」という質問に対して「何冊でも読めばいいのに」「読むことを目的のための負担と考えている。違います」という答え。楽しいと思える小説、自分が手を出さないジャンルの本を「自分の知らない言葉を手に入れるため」に読む。乱読している自分を励ましてくれているような言葉で、ちょっと気分が上がった。

『魂の飛翔』鈴木光司はリング執筆の裏話…と思わせて現実と小説が入り混じる一作となっている。リングという作品自体が天啓のように現れたとすれば、誰がその天啓を与えたのか?伊熊平八郎の娘(つまり貞子の異母妹)の率いる教団がリングの謎を解こうとする作中作も面白かった。本当に文庫化するつもりなら読みたい。『828の1』原浩は高齢の母がやたらと口にする言葉の謎を追ううちに死へと近づいてしまう作品。何気ない日常と怪異が結びつくというのが一番怖いと思う。自分の場合は…とか考えてしまうのも境界を飛び越えてくるような感覚。

『にえたかどうだか』一穂ミチはマンションやママ友の人間関係の厭さと、それゆえに怪異に付け込まれる親子を描いた作品。母や動画が「もうすぐ煮えるんでしょう?」が言ってくるシーンはかなり怖かった。糸の集積としての怪異、それを切り取る鋏と和裁士の副業という展開も意外性がある設定だった。『風来たりて』小野不由美はある住宅地と集落に起きた怪異…奇妙な声、死者、数多くの障りを描く。終わりの見えない対処法も見えない絶望感…から営繕かるかやシリーズであることが明らかになる。小野不由美作品の実話怪談的な魅力も健在。

いわゆるSCPに近い形式の作品だが設定は作品世界内で完結している。中盤までは報告書や傍受記録といった形で進んでいくが中盤以降のある事件をきっかけにそれまで報告してき探偵・神谷や機関のメンバーが集まっていく。

人文・民俗学・ホラー小説などを中心に読んでますが時々全然違うところに飛んだりもします。早い話が乱読屋さんです。

この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。

会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます